Il paradosso della cattiva sovraesposizione mediatica: su Gaza veniamo abituati all'idea della guerra (per fare evaporare la compassione e preparare i giovani a combattere)?

Riflessioni di Alfonso Navarra – con l'aiuto di ricerche su Internet e la collaborazione di Gemini (26 agosto 2025

ABSTRACT

Viviamo in un'epoca caratterizzata da un flusso continuo di informazioni, con notizie disponibili 24 ore su 24 che rendono gli eventi globali immediatamente accessibili a un vasto pubblico. Nel contesto dei conflitti moderni, e in particolare della guerra a Gaza, questo fenomeno ha raggiunto un'intensità senza precedenti. Immagini di distruzione, storie di sofferenza e aggiornamenti sul bilancio delle vittime sono diventati onnipresenti, diffusi attraverso canali tradizionali e, in modo ancora più virale, sui social media. Tuttavia, questa iper-visibilità presenta un paradosso cruciale: pur essendo potenzialmente uno strumento di sensibilizzazione e mobilitazione, soprattutto per la fascia "calda" della popolazione, rischia di generare l'effetto opposto, ovvero una progressiva desensibilizzazione del pubblico più ampio e "tiepido". Questo rapporto si propone di indagare l'ipotesi che la sovraesposizione mediatica possa normalizzare la guerra e i suoi orrori, abituando l'opinione pubblica più ampia all'idea che la violenza e la sofferenza siano una realtà ineluttabile e tollerabile, cui è necessario adattarsi.

Per comprendere appieno questo fenomeno, è necessario esaminare tre concetti chiave che agiscono in sinergia:

Fatica della compassione: un fenomeno psicologico descritto come la stanchezza emotiva e fisica derivante dalla prolungata esposizione al trauma altrui.

Desensibilizzazione: la progressiva diminuzione della reazione emotiva e fisiologica a stimoli violenti in seguito a ripetute esposizioni.

Normalizzazione della guerra: il processo attraverso cui il conflitto armato, storicamente considerato estremo e anormale, viene percepito come parte accettabile, se non inevitabile, della realtà globale, spesso plasmato da una rappresentazione mediatica che ne maschera la vera brutalità.

Questo rapporto esplora la complessa interazione tra queste dinamiche, analizzando non solo la risposta psicologica del pubblico, ma anche il ruolo attivo delle strategie di comunicazione e disinformazione in gioco.

Premessa: il caso Vietnam come termine di paragone

Le tattiche antiguerriglia sono sempre quelle da secoli e a Gaza si sta inventando ben poco. Il guerrigliero non deve potere nuotare nella popolazione come il pesce nel mare. L'acqua in cui nuota va svuotata. Ho appena riletto I NUOVI MANDARINI di Noam Chomsky, un vecchio libro degli anni sessanta (Einaudi, 1967). Denunciava che questo faceva l'esercito americano in Vietnam contro la guerriglia vietcong: deportava la gente dei villaggi per potere bombardare e aggredire I guerriglieri che nella loro intenzioni aveva separato dalla popolazione. Ed anche I vietcong avevano costruito un esteso e ramificato sistema di tunnel...

Le stime sui morti civili durante la guerra del Vietnam variano, ma secondo il governo vietnamita, circa 4 milioni di civili sono stati uccisi tra il 1955 e il 1975. Altre fonti, come il saggio "Così era il Vietnam. Spara a tutto ciò che si muove" di Nick Turse (PIEMME, 2015), stimano che le vittime civili siano state di 2 milioni di morti.

Le cause di questi decessi sono attribuite principalmente ai bombardamenti e alle operazioni militari condotte dalle forze armate statunitensi, tra cui:

- Bombardamenti: l'uso di bombe al napalm e fosforo bianco ha causato numerose vittime civili.

- Operazioni di "cerca e distruggi": le tattiche militari adottate dagli Stati Uniti hanno portato a violenti scontri e massacri di civili.

- Zone di "fuoco libero": le aree designate come "fuoco libero" hanno permesso ai soldati di sparare a chiunque si trovasse nella zona, senza distinzione tra militari e civili.

Altre stime includono :

- Soldati statunitensi uccisi: 58.220

- Militari sudvietnamiti uccisi: 250.000

- Soldati e civili nordvietnamiti uccisi: oltre 3 milioni

È importante notare che le stime possono variare a seconda delle fonti e della metodologia utilizzata per raccogliere i dati. Tuttavia, è chiaro che la guerra del Vietnam ha avuto un impatto devastante sulla popolazione civile, oltreché sull'ambiente ...

Le cifre attuali sul genocidio di Gaza, basate sui dati di Hamas ripresi da Al Jazeera e fonti simili, sono già piuttosto pesanti rispetto a quelle presentate dai media occidentali. Tuttavia, c'è ancora tempo per vedere numeri ancora più consistenti, a meno che non ci impegniamo a rovesciare il governo Netanyahu, un obiettivo che sembra raggiungibile per chi è disposto a vedere la realtà in profondità ed ampiezza. Vediamo come andrà lo sciopero generale proclamato per oggi, 26 agosto, dal movimento di opposizione guidato dalle famiglie degli ostaggi…

1. Introduzione: il paradosso della copertura mediatica di guerra

La contemporaneità è segnata da un flusso ininterrotto di informazioni, un ciclo di notizie di 24 ore che rende gli eventi globali immediatamente accessibili a un vasto pubblico. Nel contesto dei conflitti moderni, e in particolare della guerra a Gaza, questo fenomeno ha raggiunto un'intensità senza precedenti. Immagini di distruzione, storie di sofferenza e aggiornamenti sul bilancio delle vittime sono diventati onnipresenti, veicolati attraverso canali tradizionali e, in modo ancora più virale, sui social media. Questa iper-visibilità, tuttavia, presenta un paradosso cruciale: pur essendo potenzialmente uno strumento di sensibilizzazione e di mobilitazione, rischia di generare l'effetto opposto, ovvero una progressiva desensibilizzazione del pubblico. Mi propongo di svolgere una indagine concentrata sull'ipotesi che la sovraesposizione mediatica possa servire a normalizzare la guerra e i suoi orrori, abituando l'opinione pubblica più ampia all'idea che la violenza e la sofferenza siano una realtà ineluttabile e tollerabile.

Per comprendere appieno questo fenomeno, è necessario esaminare tre concetti chiave che agiscono in sinergia.

Il primo è la fatica della compassione, un fenomeno psicologico descritto come la stanchezza emotiva e fisica che deriva dalla prolungata esposizione al trauma altrui.

Il secondo è la desensibilizzazione, ovvero la progressiva diminuzione della reazione emotiva e fisiologica a stimoli violenti in seguito a ripetute esposizioni.

Infine, terzo aspetto, la normalizzazione della guerra è il processo attraverso cui il conflitto armato, un evento storicamente considerato estremo e anormale, viene percepito come parte accettabile, se non inevitabile, della realtà globale, spesso plasmato da una rappresentazione mediatica che ne maschera la vera brutalità.

Con il presente rapporto mi prefiggo di esplorare la complessa interazione tra queste dinamiche, analizzando non solo la risposta psicologica del pubblico, ma anche il ruolo attivo delle strategie di comunicazione e disinformazione in gioco.

2. I meccanismi psicologici e sociologici della desensibilizzazione mediatica

La desensibilizzazione del pubblico di fronte alla violenza mediatica non è un semplice fallimento morale, ma una complessa risposta psicologica, neurobiologica e sociale. Il meccanismo centrale in gioco è la fatica della compassione, un concetto che, sebbene originariamente applicato a professionisti come giornalisti in zone di guerra o operatori sanitari, è oggi ampiamente riconosciuto nel pubblico generale. L'esposizione costante e ininterrotta a notizie e immagini traumatiche, un fenomeno che spesso si manifesta nel cosiddetto "doomscrolling" sui social media, provoca una "stanchezza" emotiva. I sintomi fisici e psicologici includono esaurimento, insonnia, ansia, irritabilità, senso di intorpidimento e un diminuito senso di scopo.

A livello neuroscientifico, il processo è radicato nel modo in cui il cervello elabora l'empatia e lo stress. I neuroni a specchio, responsabili della nostra capacità di sentire ciò che provano gli altri, possono essere sovrastimolati da una ripetuta esposizione alla sofferenza. Questo sovraccarico può portare a una disfunzione nel sistema di elaborazione delle emozioni, con un conseguente aumento dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. La risposta naturale del cervello a questa "sovreccitazione empatica" (empathy overarousal), un dolore emotivo così intenso da diventare intollerabile, è un meccanismo di difesa che spinge l'individuo a distaccarsi emotivamente o a evitare del tutto la fonte della sofferenza. Di conseguenza, la diminuzione dell'empatia e il disimpegno dall'azione civica non sono il risultato di una mancanza di sensibilità iniziale, ma una risposta protettiva a un ambiente informativo patogeno che genera impotenza e frustrazione.

Parallelamente alla fatica della compassione, la desensibilizzazione alla violenza si manifesta come una graduale riduzione della risposta emotiva a stimoli violenti a seguito di esposizioni ripetute. Questa diminuzione della reattività può essere correlata a una minore simpatia per le vittime di violenza nel mondo reale. Secondo la teoria dell'apprendimento sociale di Albert Bandura, la violenza osservata nei media può essere imitata, specialmente se le conseguenze non vengono mostrate. (Si veda: Albert Bandura, Autoefficacia: teoria e applicazioni. Tr. it. Erikson, Trento, 2000). Questo è un punto cruciale nella normalizzazione della guerra, che si verifica non solo attraverso l'assuefazione visiva ma anche per omissione narrativa. Quando la copertura mediatica si concentra principalmente sugli aspetti militari e politici di un conflitto, senza approfondire a sufficienza le conseguenze umane, sociali e psicologiche a lungo termine, la guerra viene trasformata da un evento catastrofico in un'astrazione strategica o un gioco di potere. Le conseguenze dirette della violenza, come le morti civili, le disabilità, la malnutrizione e il trauma infantile, vengono spesso relegate a brevi aggiornamenti, mentre la narrazione principale si concentra sulle dinamiche militari, sui numeri delle vittime o sulle dichiarazioni dei leader politici. Questo processo trasforma il conflitto da un'esperienza profondamente umana in un'entità prevedibile e, per estensione, accettabile, contribuendo a un'accettazione passiva della violenza come soluzione ai conflitti.

3. La copertura mediatica di Gaza: il terreno di scontro dell'informazione

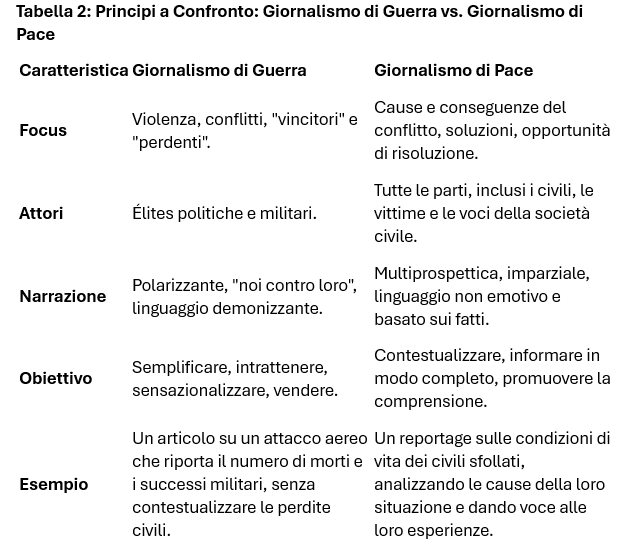

La narrazione mediatica del conflitto a Gaza si distingue per la sua intensità e per la sua natura intrinsecamente contesa. Il ruolo dei media si rivela profondamente ambivalente: da un lato, la costante esposizione ha portato a un'ondata di sensibilizzazione e mobilitazione globale, con proteste pro-Palestina senza precedenti a livello mondiale. Dall'altro, ha creato un ambiente in cui la disinformazione, la propaganda e il rischio di fatica della compassione sono al loro massimo storico. Per analizzare questa dualità, è utile applicare la lente del "giornalismo di pace" in contrapposizione al più tradizionale "giornalismo di guerra". Il giornalismo di guerra si concentra su una narrativa polarizzante ("noi contro loro"), con un'enfasi sul conflitto visibile, sulle élite e sulla ricerca di un "vincitore". Al contrario, il giornalismo di pace cerca di fornire un quadro più completo, esplorando le cause profonde del conflitto, dando voce a tutte le parti, inclusi i civili, e promuovendo soluzioni nonviolente.

La copertura di Gaza ha mostrato chiaramente le caratteristiche del giornalismo di guerra: un linguaggio spesso demonizzante, un focus sugli scontri militari e una semplificazione del conflitto in una dicotomia tra "buono" e "cattivo". In questo contesto, la narrazione stessa diventa un campo di battaglia strategico. Entrambe le parti hanno dimostrato di utilizzare i media come strumento per manipolare la percezione pubblica.

Da un lato, Hamas ha sfruttato le vittime civili come una componente centrale della sua strategia, che una fonte definisce la "strategia del bambino morto" (dead baby strategy). Questa strategia mira a generare pressione internazionale su Israele. L'organizzazione utilizza il Ministero della Salute, da essa controllato, per diffondere dati sulle vittime che, secondo alcune analisi, potrebbero essere distorti, non distinguendo tra civili e combattenti e talvolta classificando erroneamente uomini adulti come donne o bambini per aumentare l'impatto emotivo.

Dall'altro lato, il governo israeliano ha orchestrato estese "campagne di hasbara", una forma di diplomazia pubblica, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale e "bot farms" per diffondere disinformazione e materiale propagandistico mirato a disumanizzare i palestinesi e a raccogliere sostegno per le proprie azioni militari, in particolare tra i legislatori statunitensi.

(Hasbara - ebraico: הַסְבָּרָה - è una parola in lingua ebraica che indica gli sforzi di pubbliche relazioni compiuti per diffondere all'estero informazioni positive sullo Stato di Israele e le sue azioni).

In questa guerra dell'informazione, i giornalisti palestinesi locali sono diventati l'unico punto di contatto per il mondo esterno, dato che a molti giornalisti internazionali è stato impedito di entrare a Gaza senza una scorta militare israeliana e un'approvazione del loro materiale. L'elevato numero di giornalisti uccisi nel conflitto, che secondo alcuni resoconti supera i 192 e costituisce un bilancio "senza precedenti" nel reportage di guerra moderno, non è un semplice effetto collaterale della violenza. Molte fonti e organizzazioni per la libertà di stampa sostengono che il targeting dei giornalisti e degli operatori dei media sia un obiettivo strategico deliberato volto a creare un "blackout" informativo e a "cancellare i testimoni delle atrocità". La narrazione stessa, quindi, non è un prodotto neutro del ciclo di notizie, ma un campo di battaglia dove la verità è oscurata e la percezione del pubblico viene attivamente manipolata.

4. Gaza in prospettiva comparativa: statistiche e la Legge dell'attenzione ineguale

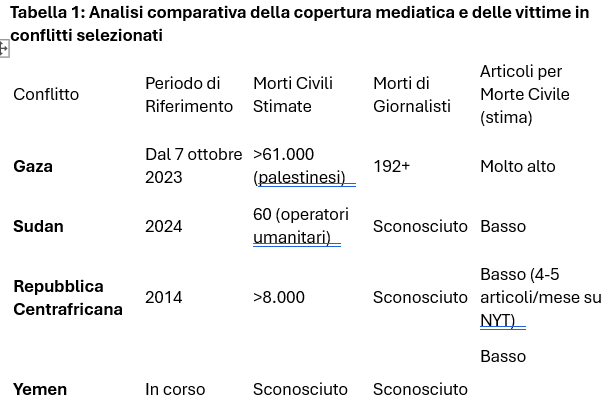

L'attenzione mediatica dedicata a un conflitto non è un riflesso oggettivo della sua gravità umanitaria, ma il risultato di complessi fattori geopolitici e sociali. Il volume della copertura di Gaza, pur essendo percepito come schiacciante, deve essere contestualizzato attraverso un'analisi comparativa con altri conflitti globali.

I dati sulle vittime confermano la gravità della crisi. A partire da luglio 2025, più di 63.000 persone sarebbero state uccise nella guerra a Gaza, con una stima che l'80% delle vittime palestinesi sia di sesso femminile o bambini, secondo diverse analisi. Questo elevatissimo tributo di vite, in un'area densamente popolata, ha generato un'attenzione globale. Tuttavia, un confronto con altri scenari rivela una "legge dell'attenzione ineguale".

La ricerca ha dimostrato che i conflitti in paesi economicamente sviluppati o che coinvolgono le superpotenze ricevono una copertura mediatica per morte civile significativamente superiore rispetto a quelli in paesi a basso reddito. Il numero mediano di articoli per morte civile nei paesi ad alto reddito era di 1.663, quasi 100 volte superiore rispetto ai 17.4 articoli per morte civile nei paesi a basso reddito. Ad esempio, il conflitto in Sudan, in cui una guerra civile ha causato un bilancio significativo di vittime, ha ricevuto un'attenzione mediatica sproporzionatamente bassa rispetto a Gaza, dimostrando che l'empatia globale sembra avere una "geografia" e un "peso economico".

Un altro elemento che contribuisce alla percezione della sovraesposizione di Gaza è il bilancio delle vittime tra i giornalisti, che è "senza precedenti" in quasi due anni di conflitto. Un confronto diretto con le guerre precedenti evidenzia un'anomalia. Sebbene il numero totale di giornalisti uccisi in Iraq (228) sia leggermente superiore a quello di Gaza (192+) , la rapidità con cui il bilancio a Gaza è salito in un periodo di tempo più breve è allarmante. Inoltre, a differenza di altri conflitti come la guerra del Vietnam, dove i giornalisti erano principalmente vittime collaterali, a Gaza le organizzazioni per la libertà di stampa affermano che molti sono stati deliberatamente presi di mira.

A questo proposito, è importante sfatare un luogo comune storico sulla guerra del Vietnam. È diffusa la credenza che sia stata la prima guerra trasmessa senza filtri nelle case americane e che le immagini scioccanti come la "Napalm Girl" abbiano causato un crollo improvviso del sostegno pubblico. La ricerca ha dimostrato che questa visione è in gran parte un mito. Le immagini di guerra più cruente erano state mostrate nei cinegiornali di guerre precedenti come la Seconda Guerra Mondiale e la guerra di Corea. Il reportage televisivo dal Vietnam era spesso "sanitizzato" a causa delle sfide logistiche legate al trasporto del film. Inoltre, il declino del supporto popolare fu un processo graduale, non un evento improvviso scatenato da un singolo evento visivo. Questa lezione storica suggerisce che la desensibilizzazione non è un fenomeno nuovo legato solo alla tecnologia, ma che i suoi meccanismi di base, come la normalizzazione narrativa e l'assuefazione, sono sempre stati in gioco.

5. Il dibattito sul genocidio e la sua risposta mediatica

Il dibattito sull'uso della parola "genocidio" per descrivere gli eventi a Gaza è un esempio lampante di come un termine legale e accademico possa diventare una potente arma nel campo della guerra mediatica e della narrativa pubblica. La Convenzione del 1948 definisce il genocidio come atti commessi con "l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso". L'elemento più difficile da provare legalmente è proprio l'"intento specifico" (dolus specialis), che deve essere distinto dalle azioni militari compiute nel corso di un conflitto.

Questo dibattito ha acquisito un'enorme risonanza mediatica in seguito al caso presentato dal Sudafrica contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ). La decisione della Corte, pur non pronunciandosi sul merito, ha stabilito che le accuse di genocidio contro Israele sono "plausibili" e ha imposto misure provvisorie, sebbene non abbia ordinato la cessazione delle operazioni militari. L'atto di citare Israele in giudizio, sostenuto da decine di paesi, ha avuto un impatto immediato e profondo nel "tribunale dell'opinione pubblica", legittimando la discussione e spingendo la narrazione del genocidio nel discorso pubblico globale.

L'uso del termine è stato ulteriormente alimentato dai report di importanti organizzazioni per i diritti umani. Ad esempio, Amnesty International e Human Rights Watch hanno pubblicato report che accusano Israele di aver commesso genocidio o atti genocidari, citando l'uccisione di massa di civili, la distruzione di infrastrutture e l'uso della fame come arma. Questi report, pur basati su un rigoroso quadro legale e investigativo, hanno un impatto diretto sul discorso pubblico. L'uso stesso della parola "genocidio" da parte di organizzazioni, governi e media trasforma un termine tecnico in uno strumento di pressione politica e narrativa. Il dibattito, amplificato dalla sovraesposizione mediatica, non mira solo a stabilire la verità giuridica, ma anche a polarizzare l'opinione, mobilitare le proteste e influenzare le decisioni politiche internazionali, dimostrando come la politicizzazione di una categoria legale possa diventare un'arma potente nel conflitto informativo.

6. Conclusioni: oltre la fatica della compassione e verso un rapporto critico con le news

L'analisi dei dati e dei meccanismi psicologici, sociologici e mediatici del conflitto a Gaza porta a conclusioni articolate. La sovraesposizione mediatica degli orrori della guerra non è solo un tentativo coordinato di normalizzazione, ma un risultato complesso e multifattoriale. La desensibilizzazione non è un semplice fallimento morale dell'individuo, ma una conseguenza sistemica di un ambiente informativo che genera stanchezza emotiva e senso di impotenza. Questo fenomeno è acuito dall'interazione tra i meccanismi biologici di difesa, le dinamiche del ciclo di notizie e le strategie di informazione e disinformazione degli attori in campo. La normalizzazione della guerra si verifica sia attraverso un'esposizione costante che ne riduce l'impatto emotivo, sia per l'omissione di una narrazione completa delle sue conseguenze a lungo termine.

Il mio report ha dimostrato che la guerra a Gaza si combatte su due fronti: quello militare e quello informativo, con la narrativa che diventa un campo di battaglia strategico. Le strategie di propaganda di entrambe le parti, amplificate dall'ecosistema dei social media, mirano a manipolare la percezione pubblica e a legittimare le rispettive azioni. L'elevatissimo numero di giornalisti uccisi in questo conflitto, in particolare tra la stampa locale palestinese, può essere interpretato come un tentativo deliberato di "cancellare i testimoni" e di imporre un "blackout" informativo per controllare la narrazione.

In un tale ambiente, la consapevolezza critica del consumo mediatico diventa la sola difesa contro la desensibilizzazione. Per contrastare l'apatia, il pubblico deve passare da una posizione di consumo passivo a una di analisi attiva. Una organizzazione di cittadinanza attiva dovrebbe suggerire di diversificare le fonti, di cercare contesti storici e geostrategici e di riconoscere le tattiche di propaganda e disinformazione. La lotta contro la fatica della compassione richiede anche di trasformare il senso di impotenza in azione concreta, come donazioni, volontariato o attivismo politico, per recuperare un senso di controllo e scopo. Solo attraverso un consumo informato e un impegno attivo la notizia può tornare a essere uno strumento di sensibilizzazione e non un mezzo per abituare il pubblico all'idea che la guerra e i suoi orrori siano una realtà da sopportare.

Fonti utilizzate nel rapporto

psychologytoday.com

Compassion Fatigue - Psychology Today

Opens in a new window

positivemindworks.co

Compassion Fatigue in a Digital World - Positive Mind Works

Opens in a new window

pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Desensitization to Media Violence: Links With Habitual Media Violence Exposure, Aggressive Cognitions, and Aggressive Behavior - PMC

Opens in a new window

atlanticcouncil.org

For enduring normalization, Israel must back democracy in Sudan - Atlantic Council

Opens in a new window

researchgate.net

Compassion Fatigue: Communication and Burnout Toward Social Problems - ResearchGate

Opens in a new window

en.wikipedia.org

Compassion fatigue in journalism - Wikipedia

Opens in a new window

en.wikipedia.org

Effects of violence in mass media - Wikipedia

Opens in a new window

tdhj.org

The Influence of Media Narratives on Military Strategy - TDHJ.org

Opens in a new window

ebsco.com

Violence in Mass Media: Overview | EBSCO Research Starters

Opens in a new window

it.wikipedia.org

Guerra Israele-Hamas - Wikipedia

Opens in a new window

en.wikipedia.org

Misinformation in the Gaza war - Wikipedia

Opens in a new window

business-humanrights.org

CSO warns that disinformation & hate speech on social media fuel war crimes against Gaza

Opens in a new window

academic.oup.com

War or Peace Journalism? Asian Newspaper Coverage of Conflicts - Oxford Academic

Opens in a new window

warpreventioninitiative.org

Peace Journalism and Media Ethics - War Prevention Initiative

Opens in a new window

mediapeaceproject.smpa.gwu.edu

What is Peace Journalism? - The Media and Peacebuilding Project

Opens in a new window

researchgate.net

Framing the Gaza War: A Peace Journalism Analysis of G1's Coverage in Brazil

Opens in a new window

jns.org

The media is implementing Sinwar's genocidal strategy - JNS.org

Opens in a new window

meforum.org

Misinformation Strategy and Media Bias in the Gaza War - Middle ...

Opens in a new window

en.wikipedia.org

State-sponsored Internet propaganda - Wikipedia

Opens in a new window

en.wikipedia.org

Media coverage of the Gaza war - Wikipedia

Opens in a new window

newsweek.com

How Number of Journalists Killed in Gaza War Compares to WW2 ...

Opens in a new window

aljazeera.com

Updates: Israel attacks hospital, kills six Palestinian journalists in ...

Opens in a new window

truthout.org

Israel Kills 5 Journalists in Strike on Gaza Hospital, Including AP Reporter - Truthout

Opens in a new window

en.wikipedia.org

Casualties of the Gaza war - Wikipedia

Opens in a new window

visionofhumanity.org

Unequal Attention – Why Some Conflicts Make ... - Vision of Humanity

Opens in a new window

apnews.com

A record 383 aid workers were killed in global hotspots in 2024, nearly half in Gaza, UN says

Opens in a new window

news.illinois.edu

Did news coverage turn Americans against the Vietnam War?

Opens in a new window

en.wikipedia.org

en.wikipedia.org

Opens in a new window

en.wikipedia.org

Gaza genocide - Wikipedia

Opens in a new window

en.wikipedia.org

South Africa's genocide case against Israel - Wikipedia

Opens in a new window

aljazeera.com

Which countries back South Africa's genocide case against Israel at ICJ? - Al Jazeera

Opens in a new window

amnesty.org

Human rights in Israel and the Occupied Palestinian Territory - Amnesty International

Opens in a new window

palestine-studies.org

How Amnesty and HRW's Reports Accuse Israel of Genocide in Gaza